Soy un afortunado por poder decir que mi vida cinegética siempre ha estado vinculada a las abrumadoras sierras y montañas del norte. El norte es mucho más que un simple lugar, es un estado de ánimo en que la libertad y la pureza de sus montes sobrecoge el alma de cualquier ser humano que transite por sus enormes espacios salvajes, y eso condiciona quién vas a ser en el futuro y tu forma de entender el mundo.

Es aquí donde, acompañado de mi rifle, he vivido algunos de mis días más felices. Esos enormes espacios permiten que innumerables especies de animales hagan su vida ajenos a la presencia del hombre, en particular los poderosos cochinos del norte que responden a años y años de selección genética. La presión del lobo les empuja a mejorar permanentemente, pues sólo los más fuertes e inteligentes, y aquellos con los sentidos más desarrollados, pueden medrar. En el norte es prácticamente inútil hacerles esperas. Hablamos de miles de hectáreas sin caminos cercanos, de valles y cumbres de difícil acceso, de enormes extensiones de monte virgen con infinidad de perdederos que permiten a los machos llegar a viejos y que, de vez en cuando, puedas encontrarte con un jabalí legendario. Y es en este escenario donde tiene lugar esta historia.

Entre jabalíes y corzos

En las primeras semanas de la temporada corcera me gusta frecuentar los robledales, pues la hoja aún no ha nacido dejando al descubierto el corazón del bosque. Los machos más viejos y resabiados se esconden en lo más profundo de estos bosques donde las posibilidades de escapar del lobo son mayores que en plena sierra. Aquella tarde decidí hacer una espera en un pequeño prado pegado a un regato después de ver cómo de frecuentado estaba por corzos y jabalíes. En Castilla y León está permitido disparar a estos últimos durante el periodo hábil de los primeros, un aliciente más para salir a dar una vuelta por esos rincones perdidos.

Había descubierto varios rascaderos y una gran baña con arena oscura cerca del regato que había sido movida no muchas horas antes y esa señal siempre aumenta las probabilidades de tener un encuentro con uno de esos monstruos que frecuentan estos parajes. Opté por sentarme de espaldas a un pequeño pegote de robles para recortar mi silueta, até a la silla a Candela, mi sabueso de Baviera, y preparé la retahíla de trastos que llevo al campo: trípode, cámara y tres objetivos, rifle, prismáticos, linterna, vara… La tarde empezó a caer para dar paso a la noche. La hora mágica se acercaba mientras disfrutaba de los sonidos de las aves que envolvían el ambiente. Me siento afortunado por disfrutar de estos ratos. El tiempo es el bien más valioso que jamás podrá tener un hombre. Cuán equivocada está esa gente que gasta su vida en pos de bienes materiales.

Algo se acerca…

Un crujir de hojas secas avanzando hacia nosotros, cada vez más obvio y evidente, se elevó sobre la melodía del agua del regato. Un animal se acercaba por nuestra izquierda derecho a cruzar el pequeño riachuelo. Mis músculos se tensaron. Era evidente que se nos iba a echar encima. Lentamente giré la mirada hacia el origen de aquellas pisadas. Entre los últimos robles que crecían pegados al regato pude vislumbrar un inmenso cochino que llevaba claramente la dirección de la baña. Su pelaje pardo claro armonizaba con las viejas hojas inertes que tapizaban la ladera. El lance era inminente.

Estaba a sólo 25 metros de nosotros. Eché mano al monotiro que esperaba apoyado en la mochila. Cuál sería el bullicio que venía metiendo que Candela, acostumbrada a estas esperas, siempre silente y discreta, se asustó y pegó un gruñido que detuvo en seco al enorme marrano justo antes de cruzar el reguero. Había detectado un sonido que no era habitual por esos lares y giró sobre sus pasos para desaparecer como un fantasma. Parece mentira cómo una bestia de más de 100 kilos que viene metiendo el ruido de un camión es capaz de, en un instante, desvanecerse en el más absoluto silencio. Traté de buscarlo con el visor del rifle entre los robles… sin fortuna.

El comienzo de una obsesión

Creo haber comentado en más de una ocasión qué es lo que más atracción me genera: el vínculo. Cuando tienes un objetivo que te obsesiona, que te roba el sueño, te imaginas una y otra vez intuyendo sus querencias. Empiezas a estudiar el escenario alimentado por una obstinación que nace en lo más profundo del corazón. La esencia para mí es cuando la caza ya no es un mero hecho de azar, sino el fruto de una estrategia para medirte a un animal al que puedes ganar en su propio medio y al que te quieres dedicar por encima de cualquier otro. Quizás sea por eso que la modalidad de la montería no me despierte el mismo interés, ya que ahí el azar lo es todo y no existe ese vínculo.

El Rubio, apodo que le puse por el color pardo claro de su pelaje, se convirtió en mi nueva obsesión.Realicé hasta 12 esperas recorriendo más de 3.000 kilómetros sin ver nada, soportando tardes de frío y viento sin más que el recuerdo en mi mente de aquel enorme cochino descendiendo por la ladera llena de hojas secas. Me costó volverlo a ver, pero no me importó en absoluto. Hace tiempo que aprendí a disfrutar del camino, del viaje más allá del destino. El final, tarde o temprano, llega si la disciplina, alimentada por esta pasión que nos quema por dentro, supera los obstáculos. Este es el valor que tiene un animal, no sus puntos. Tener la oportunidad de volver a ver semejante jabalí bien valía la pena ese esfuerzo. Sabía que rondaba la zona, pues de vez en cuando cortaba su huella en algún paso de arena blanda o en algún rascadero escondido entre pequeños robles, y esa era la única gasolina que me hacía falta.

El último encuentro

La tarde del lance empezó como cualquier otra, aunque en esta ocasión me acompañaba mi amigo Adrián, quien siempre que sus obligaciones se lo permiten se suma a estas historias que tan fuerte amistad han forjado a lo largo de los años. La caza bien entendida tiene unas connotaciones tan auténticas y sinceras, unos momentos tan pasionales y puros, que unen a las personas de una manera especial. Nos dispusimos esta vez a esperarlo al atardecer en el mismo prado en el que lo vi aquella tarde de abril. Cambié, eso sí, la ubicación del puesto para mejorar la visibilidad y tratar así de no cortar los pasos tomados que cruzaban el pequeño regato, colocando la silla en una parte más alta desde la que dominábamos el famoso prado y una pequeña morra salpicada de brezos y carqueixas a una buena distancia de tiro. Si no quieres obtener el mismo resultado, no hagas siempre lo mismo.

La tarde avanzaba y el sol caía lentamente haciendo evidente que las tardes empezaban a ser notablemente más largas. Una pequeña ardilla roja apareció juguetona y saltarina y se nos metió encima. Acabó subiéndose en las secas ramas de la escoba que nos tapaba a escaso metro y medio de distancia. Estos encuentros fugaces con animales salvajes siempre me han cautivado. Disfrutábamos de una temperatura perfecta, sin viento, y de una tarde muy tranquila cuando Adrián me dio el aviso: «¡Jero, Jero! ¡El cochino! ¡En la morra de enfrente! ¡El cochino!». Levanté la vista rápidamente con la sensación de que el tiempo se congelaba por unas décimas de segundo. De repente, lo vi. Aquella estampa me acompañará siempre. Un enorme cochino comía tranquilamente bajo las últimas luces de la tarde que bañaban la escena. Podía apreciar cada detalle con la precisión de un halcón: los mosquitos revoloteando a su alrededor, las luces que se reflejaban en sus pequeñas alas, los trozos de tierra negra que salpicaban los brezos a cada golpe de su hocico contra el suelo… Sí, el tiempo se detuvo antes de que se desatara la tormenta.

Con la velocidad de un gato cuando da el último salto antes de abalanzarse sobre su presa cogí mi Blaser K95 y buscando un apoyo improvisado me senté en el suelo usando la silla como único estabilizador posible. «¡Tírale que se tapa!», me apremió Adrián en un momento de tensión abrumador. La cruz del Kahles se dirigió a la zona vital del enorme guarro ajeno a nuestra presencia que lentamente subía por la morra en dirección a una peña que taparía su cuerpo en cuestión de segundos. Quité el seguro del monotiro y tomé aire aguantando la respiración. Lo tenía, sabía que lo tenía… Un trueno partió en dos la calma de aquella tarde. La bala del .270 Win. rasgó el viento antes de impactar exactamente en el lugar que quería para, acto seguido, tumbar al enorme jabalí que, dando un salto espectacular, se derrumbó de espaldas en el suelo. «¿Lo grabaste?», pregunté a Adrián. «¡Lo tengo!».

Creo que el jabalí da un plus extra de adrenalina a este nuestro maravilloso mundo de la caza. Fue increíble: el lance, el disparo y además el vídeo que habíamos conseguido grabar después de tanto esfuerzo. La cámara ha traído a mi vida una manera de perpetuar instantes íntimos que me gusta compartir con vosotros. Este testimonio gráfico me ha permitido convertir en inmortales a los animales que cazo. Lo mínimo que puedo hacer es intentar que su vida no pase inadvertida, que no caigan en el olvido, en el anonimato más absoluto. Quiero que el mundo vea que su existencia tuvo un sentido, que hizo vibrar el corazón de alguien que los persiguió innumerables horas como un lobo y que, gracias a ellos, mi vida cobra un sentido.

Otra bestia del norte

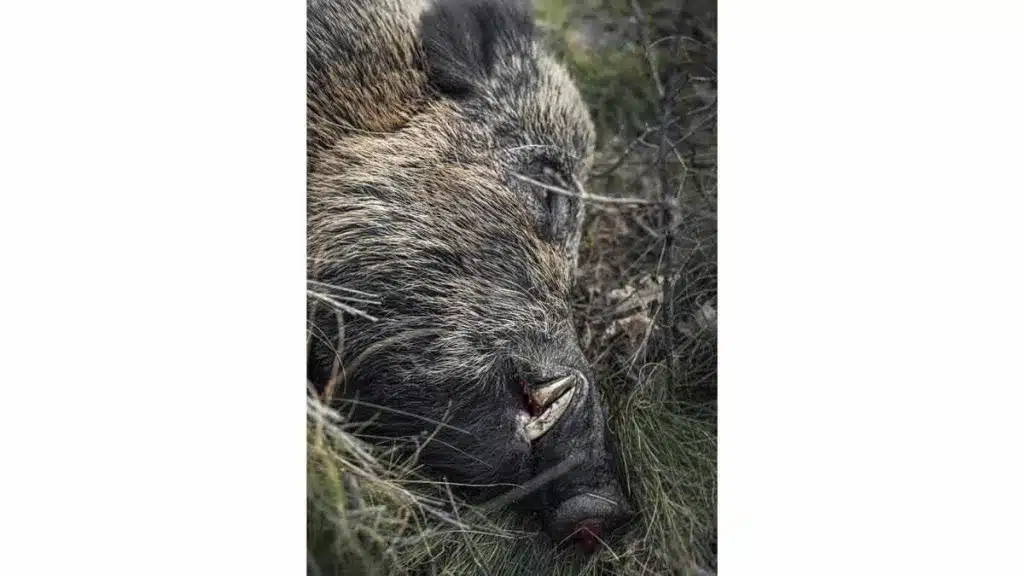

Rápidamente nos encaminamos hasta el cochino, pues apenas nos quedaban unos escasos minutos de luz. Cuando nos acercábamos podíamos ver los socavones fruto de las hocicadas que venía propinando al suelo en busca de algo que echarse a la boca. Al verlo pude confirmar que se trataba de El Rubio, ese enorme cochino montañés que me había hecho soñar tantas veces despierto. Existe una rara sensación en estos instantes pues sabes que el camino ha terminado y esa parte es la que más disfruto. Le quité la vida sin desearle la muerte, pero a cambio le convertí en inmortal para los restos. El instinto de un cazador es difícilmente explicable para un ateo, pero sé que pueden sentir una energía especial en el vibrar de mis palabras, en el temblor de mis manos, en el brillo de mi mirada. La pasión es lo único en esta vida que no se puede fingir.

Los minutos pasaban extremadamente rápido mientras nos recreábamos en el inmenso cochino que portaba unas poderosas navajas propias de un animal adulto. Estos instantes siempre me hacen imaginar cómo fue su vida allá por aquellos remotos lugares repletos de lobos y escenario de aventuras salvajes. Me deleito observando cada detalle de su cuerpo, de su anatomía: sus pezuñas, sus orejas, su boca… Me causa admiración la perfección adaptativa que la naturaleza ha diseñado para cada animal. Y así, se nos fue la luz.

A los pocos días regresamos a la zona para recrear algunas escenas de cuanto sucedió y que obviamente no pudimos grabar en su momento. Al llegar al lugar de los hechos algo vi moviéndose entre los brezos en los que yacían los restos del enorme cochino. Cuerpo a tierra, le dije a Adrián. Al levantar los prismáticos vi cómo un enorme lobazo nos miraba sentado desde la ladera de brezos. Ya nos había visto, imponente, soberbio, como un león controlando su viejo reino. Su cara llena de marcas y cicatrices y su poderoso tamaño evidenciaban que se trataba de un gran macho. ¿Acaso se podía pedir algo más a esta historia? El lobazo desapareció entre los brezos para dar paso a la presencia de su hembra, visiblemente preñada, que se sentó en una peña para mirarnos muy mosqueada por nuestra presencia. A los pocos segundos se marchó tras el macho desapareciendo entre las sombras del monte. Estos lugares, estos instantes, me atrapan el alma.

El más afortunado del mundo

Sé que nunca encontraré las palabras exactas para describir lo que me hiciste sentir, y ése es mi verdadero trofeo. Tu recuerdo, los días de gloria en los que alejado del mundo soñaba despierto tras sus huellas, tras ese momento en el que me vuelvo a sentir vivo, y quizás el hombre más afortunado del mundo porque ese instante, tan sólo segundos, se convierten en un recuerdo eterno e imperecedero en mi memoria.

Un influencer caza un gran jabalí que le entró al puesto cuando grababa un vídeo en directo

Cuando mi cuerpo ya no pueda seguir los ritmos que el monte exige, volveré a buscarte de nuevo en mis recuerdos por aquellas eternas laderas siempre floridas y salvajes que me hicieron rozar el cielo con mis propias manos. Gracias por tanto.