Por Ramón Valentín – Gamazo

El 6 de agosto de 2017, último domingo de la temporada de corzo (Capreolus capreolus) antes de su cierre hasta septiembre, había comenzado como una jornada más. Hasta esos momentos no había tenido mucha suerte con el duende, y ni por asomo sospechaba que aquel día mi dicha iba a cambiar cuando quedé con mi amigo Manuel para dar un paseo por el monte en busca de la especie de cérvido más pequeño de nuestro país.

Comienza el rececho de corzo

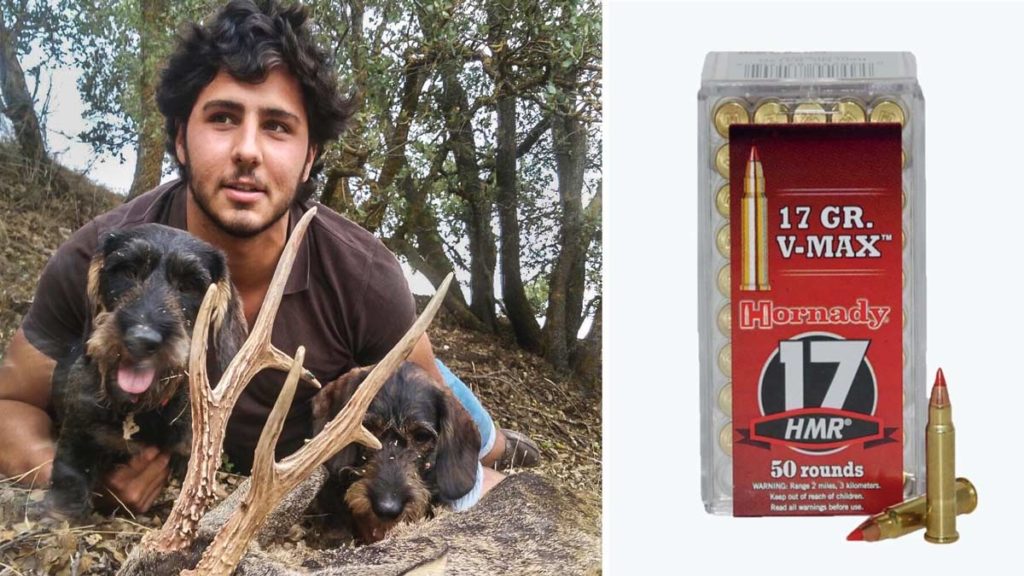

Había dejado aparcado mi .30-06 en casa por una de mis últimas adquisiciones, el pequeño Marlin .17 HMR, y comenzamos a recechar junto a mi teckel Renzo, una máquina de pistear. La tarde se prestaba para una larga caminata. Pateamos unos cuantos valles en busca de algún corzo saliendo del monte en busca de los brotes o las zonas de agua. En una de las paradas localizamos una hembra con dos crías, y nos mantuvimos a la espera por si aparecía el macho, pero tras un rato en calma no se presentó nada que luciera cuernos.

La paciencia es lo último que se debe perder cuando tratas de dar caza a al corzo, así que decidimos continuar. A última hora, cuando todo parecía perdido, bajo la luz de los últimos rayos de sol hizo su entrada una pareja subiendo por unos rastrojos hacia el monte. No teníamos mucho tiempo, ya que la luz cada vez era más tenue, y rápidamente eché mano de los prismaticos. Era un macho muy bonito, así que comenzamos el acercamiento hasta una distancia prudencial, 230 metros según el medidor de distancia que llevaba en la mochila. Reflexioné, un segundo, y decidí probar suerte.

Apunta y dispara

Coloqué la mochila en los rastrojos y me tumbé en el suelo. Notaba cómo mi pulso se aceleraba, así que traté de relajarme con un par de inspiraciones profundas. Sabía qué tenía en mis manos, por lo que la concentración debía ser total. Un tiro mal colocado no acabaría con el corzo y provocaría un cobro largo y, seguramente, sin éxito.

Encaré y apreté el gatillo. En ese momento vi todo a cámara lenta. Recuerdo escuchar el sonido de mi 17 HMR y aquel puff que certificaba que había hecho blanco. Había sido un tiro certero en la paletilla del animal, que consiguió avanzar unos metros antes de tomar una vaguada en la que le vi caer. Esperé unos minutos a que el animal quedara en el sitio y salí en su búsqueda. El día agonizaba y no dimos con la sangre del corzo para poder poner a Renzo en el rastro. La oscuridad nos invitó a marcharnos. Tendríamos que esperar a las primeras luces del día siguiente.

Noche en vela

Los nervios no me permitieron dormir. ¿Se habrá marchado pinchado? ¿Tendremos que pistearlo? ¿Era un trofeo bonito o me habré precipitado? Deseaba que sonara el despertador para tirarme de la cama. Con los primeros rayos de sol llamé a Manuel y Jacobo, otro amigo, para que me acompañarán a hacer el rastro con nuestros inseparables teckels. Yo llevaría a Renzo; Jacobo, a Haddock. Si había sangre no se les escaparía. Una vez en el lugar de los hechos no tardamos mucho en dar con la pista. Debía de haber sido un buen tiro, ya que la sangre que había conseguido derramar el pequeño .17 HMR era abundante.

Era el turno de los perros, que con el hocico bien pegado al suelo comenzaron a olfatear la zona y seguir el rastro. Sin pensárselo dos veces se lanzaron por la vaguada y, 15 metros más tarde, ahí estaba: un corzo precioso con una simetría absoluta y unas luchaderas bastante largas. Lo tenía delante y, por la emoción, no podía dejar de abrazar a Manuel y a Jacobo.

Un trofeo de corzo especial

Al llegar a casa cocí su cráneo para después blanquearlo. La báscula arrojó 485 gramos de peso para un corzo de plata, uno de los trofeos más especiales de mi vida por su lance, del que extraje una moraleja: no hay calibres pequeños, es cuestión de paciencia… y de saber colocar el tiro en su sitio.