Por Eduardo Vielba Infante, escritor

Hasta su radical transformación en una práctica lúdica, la caza fue una actividad fuertemente arraigada a la vida cotidiana de muchas comarcas de la geografía cantábrica. A su función más utilitaria –que permitía llevar a los hogares algunas piezas de cierto valor gastronómico– se sumaba otra clase de caza que algunos investigadores han definido históricamente como ‘defensiva’. Su objetivo era eliminar o controlar aquellas especies –mamíferos como el lobo, el oso, el zorro, la garduña, la marta o el gato montés, además de algunas aves rapaces– que suponían un riesgo para los animales domésticos, generalmente las cabañas de ganado o las aves de corral.

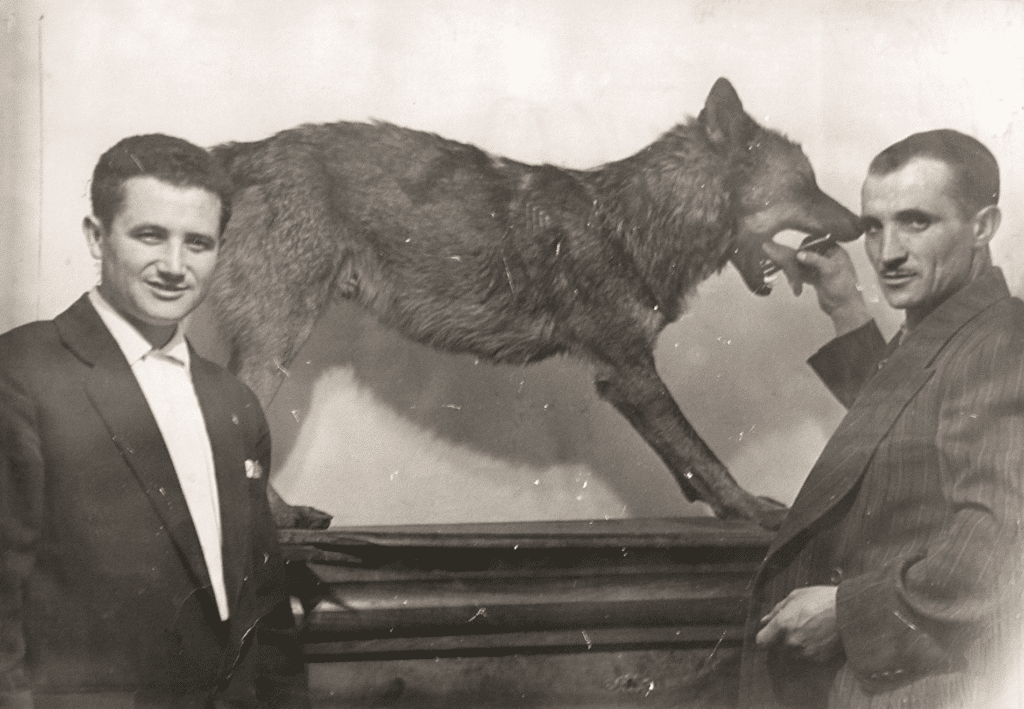

La relación del hombre con las especies predadoras es responsable de un rico legado etnográfico que sobrevivió hasta los años 60 del pasado siglo, cuando el desarrollismo y la emigración transformaron por completo la vida de las montañas del norte de Palencia y Cantabria. Fue en ese paisaje, en los pequeños pueblos que jalonaban las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, donde la figura del alimañero tuvo un innegable protagonismo.

Aunque el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define al alimañero como el «guarda empleado en la caza de alimañas», su nombre siempre evocó en estos lugares connotaciones más amplias. En esta geografía de relieve abrupto y cubierta de nieve durante buena parte del invierno, donde la superficie de los montes superaba con creces los espacios dedicados a los cultivos, la caza fue también un modo de vida y los alimañeros, una de sus figuras más arquetípicas, un ejemplo de aquella España primitiva que describían las novelas costumbristas de José María Pereda o Juan Díaz-Caneja.

Tramperos y cazadores

En estos parajes la palabra alimañero se empleó de forma indistinta para hacer referencia al experto en el trampeo de predadores y al ‘cazador de oficio’, pero también a los que obtenían algún ingreso adicional con la venta de las pieles de zorros, nutrias o mustélidos. Las crónicas los describían como excelentes conocedores de montes, buenos tiradores, experimentados en el rastreo de huellas y familiarizados con todo tipo de armadijos y trampas.

Un ilustrativo ejemplo es la semblanza que Enrique Sepúlveda firmó de un personaje lebaniego en su obra Desde Comillas: crónica del viaje regio en el verano de 1882: «Juan de Moradiello es un montañés entrado en años que siempre anda por los Picos á caza de rebezos, faisanes, águilas… á lo que sale, porque es un verdadero lobo de la montaña, un magnífico ejemplar del alimañero de las selvas bravas.

El rey se fijó mucho el año pasado en este cazador primitivo, que iba armado con escopeta de chispa, repujada, es decir, recompuesta á trozos, por un herrero de Potes». Sepúlveda narraba la curiosidad que despertó en Alfonso XII la figura del montañés y el modo en que se interesó por los «blancos» que era capaz de hacer con esa rudimentaria arma. El rey le preguntó después por las fieras que más temor le despertaban. Juan de Moradiello respondió taxativo: «A la Guardia Cevil, porque me pide la licencia y no la pueo mercar».

Antecedentes

La persecución sistemática de las especies consideradas «dañinas» ofrece sus primeros registros documentadas en los siglos XVI y XVII, cuando vieron la luz normas y reglamentos reales que estimulaban el exterminio de lobos. Los incentivos económicos fueron, asimismo, un rasgo común en las legislaciones de muchas comarcas de la Cordillera Cantábrica, como en la antigua Merindad de Campoo, la Hermandad de Valdeprado del Río, Liébana o Polaciones (Cantabria); también en La Pernía y en otros municipios palentinos como Brañosera, Cervera de Pisuerga o Fuentes Carrionas.

Las batidas comunales y la figura del lobero no tardaron en ocupar un espacio central en aquella ‘cruzada’ que acabó por convertirse en una auténtica cuestión de Estado. En 1795, y bajo el mandato de Carlos IV, se prohibieron las cacerías comunales al lobo, una veda que también recogieron las Ordenanzas de 1834, que dejaban este cometido «al interés particular de los cazadores». Para ello, se fijaban diversos premios económicos de hasta 60 reales por loba y 40 por ejemplares machos.

Algunos consistorios ofrecían, además, cuantiosas sumas por cada oso muerto. En 1902 veía la luz una nueva Ley de Caza que permitía la captura de «lobos, zorros, garduñas, gatos monteses, linces, tejones o hurones» en los terrenos comunales, así como en las rastrojeras y en los lugares «no cerrados ó amojonados». El código brindaba a los alcaldes y regidores la facultad de organizar batidas y la obligación de incluir en su previsión de cuentas «la correspondiente partida para recompensas».

A pasear el lobo

«Tendría yo cuatro o cinco años», me relataba Melchor Romero, natural de la localidad palentina de Casavegas, «cuando encontraron una camada de lobos allá en unas cuevas. Cogieron los lobeznos y estuvieron un mes exhibiéndolos de pueblo en pueblo. Cuando llegaban, se tocaban las campanas y los ganaderos les daban algo».

Aquella costumbre ancestral se remontaba siglos atrás y expresaba una fórmula de gratitud social a la labor desempeñada por el alimañero. En ocasiones, bastaba con exhibir el pellejo desollado. «Se le abría, le dejaban lo de la cabeza y la piel, se llenaba de paja o guata, lo echaban al cuello e iban por los pueblos a pedir. Les daban tocino, chorizo, lo que sería… Y luego, si a otro año no había lobos, pues con la misma piel repetían», rememoran los hermanos Ángel y Serapio Merino, de Resoba. La ley, como se ha avanzado, fijaba recompensas monetarias, pero lo cierto es que no todos los consistorios podían asumir una carga de esa naturaleza en sus exiguos presupuestos municipales.

Hacia los años 60 muchos concejos de Palencia y Cantabria celebraron las últimas batidas comunales al lobo. Los arreos eran un verdadero acontecimiento social y reunían a los vecinos de uno o más valles, tal y como evoca Amador García, de Vergaño: «Entonces íbamos chavales y todos a jalear. Y qué bien lo pasábamos. Se hacían por la mañana, nos avisaban, ¡mañana cacería!, e íbamos desde Rabanal p’acá, por el monte. Nos daban cohetes, y también cazuelas». «La gente iba arreando y voceando con los perros, tirando algún petardo para echarles a los puestos», me confirmaban dos cazadores del Valle de Castillería. De ese modo tenía lugar la escenificación de una vieja tradición ritual cargada de simbolismo y lazos de hermandad, una práctica que, sin embargo, no daba siempre los frutos esperados.

Cacerías al oso

Miguel Ángel García, vecino de Santa María de Redondo, era apenas un niño cuando se abatió uno de los últimos osos en Santa María de Redondo (La Pernía). Sucedió durante una batida celebrada en diciembre de 1943. «Recuerdo –me explicaba– ver al oso allí colgado en el portal de la casa de Jesús Pérez. El primero que lo tiró fue mi padre, con los cartuchos que preparaba él. Yo siempre oí decir que la piel del animal, la alfombra, se la habían regalado al obispo de Palencia».

En otras ocasiones la caza del plantígrado era una práctica solitaria transmitida de generación en generación. Según un artículo publicado por El Día de Palencia en agosto de 1926, dos afamados vecinos de Piedrasluengas –pueblo enclavado en la frontera palentina con Liébana– sumaban en su palmarés venatorio 15 y 12 osos respectivamente.

Eran Raimundo Barahona e Isaac Rojo. Como ellos, otros muchos cántabros se convirtieron en populares cazadores de plantígrados: fue el caso de Jorge de las Cuevas, conocido como el Tíu Jorge (natural de Bedoya), Teodomiro Torre (Vega de Liébana), Sabas Barreda (Lamedo), el Tío Melchor (Molledo) o el campurriano Vicente Valenciaga, quien criaba jóvenes osos y lobos que capturaba en las brañas de la sierra de Híjar.

Manolo Nestar, un extravagante propietario de algunas explotaciones de carbón del norte palentino, era también conocido por llevar consigo, atado a una cadena, un joven y curioso oso al que apodó con el nombre de Whisky. El animal, se comentaba, no despreciaba ningún buen licor.

Artes de caza y trampeo

La necesidad de controlar las poblaciones de las especies consideradas dañinas generó un variado catálogo de métodos y estrategias venatorias, entre las que destacaba el uso de cebos elaborados con despojos o carnes viejas. «La sardina arenque era muy buena», me explicaba durante una entrevista un vecino de San Cebrián de Mudá, Pedro Arto, «pero también se utilizaban las parias de una vaca», subrayaba. «Las ibas arrastrando por fuera del pueblo y las traías donde te parecía, te escondías allí con la escopeta y esperabas a que llegara».

Otro procedimiento muy extendido eran los cepos de plancha. Su éxito, no obstante, exigía ciertas habilidades. El cazador debía estar familiarizado con las costumbres de cada animal y disponer los hierros sobre los pasos más frecuentados, generalmente en las proximidades de tenadas o leñeros si el objetivo eran garduñas, comadrejas o armiños.

Se aconsejaba, me relataban los más ancianos del norte de Palencia, esconder los cepos en el bosque aprovechando las oquedades que ofrecía cualquier viejo roblón. Así la trampa no se impregnaba de «olores humanos».

Alimañeros oficiales

En 1944, y como consecuencia de la presión ejercida por las asociaciones ganaderas, se formaba en Santander la Junta de Extinción de Animales Dañinos. En sus primeros nueve años de andadura murieron 493 lobos, 2.864 zorros, 183 gatos monteses, 47 jinetas y un número importante de turones, milanos o grajos. No tardaron en surgir alimañeros ‘oficiales’, como el popular José Gutiérrez, conocido por el apodo de Pepe el de Fresneda.

Un decreto promulgado el 11 de agosto de 1953 por el Ministerio de Agricultura dio lugar a entidades análogas en otras regiones españolas y la caza de «animales nocivos a los intereses humanos» –como se las designaba– volvió a ofrecer interesantes rentas a los viejos cazadores de antaño. Tanto fue así que no tardó en extenderse el rumor –no hemos podido constatar esta hipótesis– de que algunos lebaniegos cruzaban y criaban camadas de lobos, de los que sacrificaban algunos ejemplares cuando apremiaba la necesidad de conseguir algún dinero extra.

Hacia los años 60 el oficio del alimañero comenzó su declive. Así lo subrayaba un artículo publicado por Diario de Burgos el 31 de enero de 1964: «La profesión de alimañero –en otros tiempos beneficiosa– tiende a desaparecer, por lo menos en el norte de España, porque los ayuntamientos han suprimido hace tiempo los premios en metálico». Desde entonces, la actividad de estos personajes pasó a ocupar un rol residual en estas regiones montañosas.

Pellejeros

Uno de los aprovechamientos que procuraba la captura de las alimañas era el comercio de sus pieles. Hacia 1930, en los mercados de Liébana los pellejos de zorro se compraban a 30, 35 o 40 pesetas –según su calidad–, los de nutria a 50 y los de esquilo montés –ardilla– a cinco. Muy por debajo se cotizaban las pieles de liebre (0,15 pesetas) y conejo (0,10 pesetas, según recogía El Día de Palencia en su edición del 2 de enero de 1930).

Más inusual era la venta de las pieles de oso, que solían destinarse a la confección de alfombras. Hacia finales del siglo XIX estos pellejos se pagaban a 40 pesetas la unidad –según el artículo La caza del oso en Asturias publicado en la revista El Campo en julio de 1877–, pero sólo dos décadas más tarde alcanzarían un valor cercano a las 500 o 600 pesetas.

Las pieles de ciertas especies alcanzaron sumas realmente elevadas a partir de los años 60. Román Lobos, vecino de Velilla del Río Carrión y minero durante años en los pozos de carbón que explotaba Antracitas de Velilla, reconoce el gran interés que despertaba la garduña: «Cuando venían a trabajar aquí los de Otero o Valcobero y veían en la nieve las pisadas de la garduña, lo mismo se quedaban en el monte tras ella y perdían el trabajo. Si es que ganaban más con la piel que trabajando el mes».

El fin de una actividad

Hacia los años 70 del pasado siglo, el uso sistemático de venenos, la presión cinegética y la degradación de algunas valiosos ecosistemas abocaron a muchas especies animales a niveles de regresión alarmantes. En ese escenario, el fin de los incentivos económicos y la llegada de medidas conservacionistas acabaron con una actividad, la del alimañero, que formó parte indisoluble de la historia del medio rural español.

Para muchos de aquellos hombres, sin embargo, su oficio siempre escapó de esa dimensión épica o heroica que describían los periódicos de la época o que admiraban los cazadores urbanos. Para esas humildes gentes, el exterminio de predadores fue solamente una fórmula de subsistencia, una práctica cotidiana, aprendida e integrada en su medio durante generaciones.

Las garduñeras

Se trataba de un tipo de jaulas-trampa de forma alargada confeccionadas con listones madera y puntualmente herrajes. En su extremo, una abertura, a modo de tapa, se accionaba cuando el animal tiraba del señuelo dispuesto en el interior. La garduña, de hecho, era una de las especies más perseguidas, algo lógico si se tiene en cuenta al elevado valor que alcanzaba su piel. «Si encontraban un rastro», me explicaba Melchor Romero, «podían andar tras ella cuatro o cinco días». Una vez que localizaban su guarida «ahumaban el tronco y la trincaban con un saco. Después, la desollaban a pellejo cerrado, empezando por la boca. Y se secaban al aire, estiradas sobre unos palos». En el caso de la nutria, la estrategia más eficaz eran los aguardos a la caída del sol, pero también los lazos o las nasas cebadas con peces vivos.

De alimañas a especies protegidas

La relación de las gentes que, durante siglos, han habitado las montañas de Palencia y Cantabria con el oso pardo y el lobo ibérico protagoniza el libro De alimañas a especies protegidas, escrito por Eduardo Vielba Infante –autor de este artículo– y publicado por Aruz Ediciones (www.aruz.es).

La obra presenta una rigurosa aproximación a las huellas históricas y etnográficas que ha dejado la convivencia del hombre con estos animales emblemáticos de la fauna peninsular. Basada en una rigurosa documentación y en una excepcional selección de imágenes antiguas y actuales, la publicación propone un viaje en el que tienen cabida la historia, la etnografía, el folklore o las leyendas. Una visión en la que destaca el testimonio de las gentes que durante generaciones han vivido en los pueblos de esas montañas: pastores, naturalistas, cazadores, guardas medioambientales, taxidermistas… Estructurado en cinco capítulos, el primero es una aproximación a la distribución de ambas especies desde la prehistoria hasta hoy. Después presenta un minucioso recorrido histórico que arranca en la Edad Media donde el autor analiza los motivos que estimularon la persecución de las llamadas alimañas, adentrándose en las modalidades de caza de la época y el uso de las artes de trampeo.

Los capítulos dedicados la Edad Moderna y el siglo XIX revelan la regresión que sufrieron las poblaciones de lobos y osos como consecuencia de la caza, la generalización de las armas de fuego y las profundas transformaciones medioambientales que sufrieron los bosques de montaña, asuntos que conviven con curiosas historias en torno a los alimañeros. El último capítulo reúne los hitos esenciales del siglo XX, como el nacimiento de las reservas de caza, la creación de las Juntas de Extinción de Animales Dañinos o el impacto del empleo sistemático de venenos sobre la fauna. Temas que conviven con historias sobre furtivismo, pastores trashumantes o los osos en atracciones de circo nómadas tan habituales hasta los 50.

Autor: Eduardo Vielba.

Páginas: 336 (color).

PVP: 22 euros.

De venta en librerías

y en la web de Aruz Ediciones (www.aruz.es).